去九宮格私密空間超精密裝備中的材料科學和技術_中國網

中國網/中國發展門戶網訊 中國是擁有聯合國全部工業門類的第一制造業大國,是全球公認的產業升級最成功的國家之一。先進制造業是我國發展的立國之本,隨著現代先進制造業對關鍵零部件精度和耐久性的要求日益提高,超精密裝備的發展水平已經成為推動高端制造業技術進步的關鍵因素。在極高精度和穩定性下進行加工、成型、測量和控制的超精密裝備其精度已達到納米級乃至原子尺度,我國正積極把握這一歷史機遇,全力推動原子級制造相關科技創新與產業創新的深度融合,加速原子級制造產業化進程。

超精密裝備融合了現代機械、電子、材料、光學、傳感和計算機等領域尖端科學技術的最新進展,其為半導體器件、光電子器件、新型顯示、航空航天和高端數控機床等戰略性新興產業構建了新型工業化和新質生產力的技術支撐。同時,超精密裝備也是基礎科學研究不斷深入和應用技術不斷進步的關鍵,幾乎所有的高精密科學試驗儀器都離不開超精密加工裝備的支持和保障。推動超精密裝備相關技術研發和產業化對保障國家經濟與國防安全具有重大戰略意義,已成為各國科技政策的重要組成部分,也在全球范圍內成為重要的競爭和合作焦點。

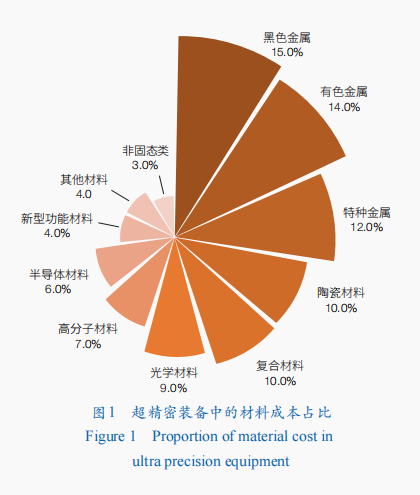

為了滿足對納米級乃至原子尺度的精度需求,超精密裝備高度依賴于高性能材料的制備和加工技術來保證其精度、復合化、穩定性、安全性和耐用性,這就需要各類先進材料與制造技術的私密空間深度融合。《面向2035的新材料強國戰略研究》提出,中國將在2035年建成世界領先的新材料強國,精密裝備所需的高端功能材料如超硬材料、高溫合金、智能材料等被列為發展重點。《前沿材料產業化重點發展指導目錄(第一批)》則進一步明確了在精密制造、航空航天等領域超精密裝備新材料的重點產業化方向。不同類型的超精密裝備,諸如高端數控機床、精密測量儀器和光學制造設備等,都需要具備獨特性能的材料以應對不同的工藝需求和工作環境。例如,超精密機床的關鍵部件主軸、導軌及其驅動系統、微進給機構等的精度和穩定性都取決于相應材料的制備和加工技術,而成型表面達到納米級粗糙度的超精密切削加工技術則十分依賴金剛石等超硬材料刀具技術的發展。在超精密裝備的制造過程中,關鍵基礎材料的成本占比如圖1所示。

我國高端裝備所需的特種材料、精密材料之性能指標及相應的生產工藝與國際先進水平相比依然存在明顯差距,嚴重制約了國產超精密裝備的技術突破和產業化應用進程。2023年工業和信息化部對全國30多家大型企業130多種關鍵基礎材料調研結果顯示,32%的關鍵材料在中國仍為空白,52%依賴進口。高性能材料的制備與加工短板已成為我國高端裝備制造的一個主要薄弱環節。

解決超精密裝備關鍵基礎材料國產化問題,推動相關科研成果轉化,優化產業鏈協同以提升自主創新能力,是我國制造業邁向高質量發展的重要一環,也是在全球技術競爭中取得優勢地位的關鍵所在。本文旨在深入探討中國超精密裝備中的材料科學與技術領域存在的主要問題,分析其背后的原因,并提出解決方案與工作建議。

材料科學技術面臨的挑戰

進入21世紀以后,中國迅速成長為全球最大的材料生產與消費國,在鋼鐵、有色金屬、陶瓷、玻璃、高分子、復合材料等領域,已成為全球領先的生產和銷售大國。同時,中國的材料科學研究也已走到了世界的前列。據統計,中國目前共有150多所高等院校設立了材料相關學科,中國的科研人員每年在國際期刊上發表的材料學領域的學術論文總量位居全球前列,具有較強的科研能力和創新潛力。但是與此相對應的是,中國高端裝備材料領域卻仍然存在大面積的落后與空白,并沒有體現出在高端材料相關產業應有的實力與地位。在高端材料的研發與生產各環節,我國依然面臨極為嚴峻的挑戰。

部分關鍵材料仍依賴進口

多年來我國制造業雖然發展迅速,但更多的是依靠材料的粗加工和對終端產品的組裝,大批核心關鍵材料依賴進口,尤其是在與超精密裝備密切相關的高聚會端材料領域。據統計,至2023年我國高端裝備關鍵新材料自給率僅為14%。

以特種陶瓷和玻璃材料為例,國內在激光、光纖、半導體封裝等特種陶瓷的研發與生產方面,與國際先進水平有明顯差距。高性能光學玻璃和功能玻璃領域,關鍵原材料仍需從國外進口;光纖光纜生產所需的四氯化硅等關鍵材料嚴重依賴歐洲和日本企業。此外,高端電子設備中所需的高性能塑料和樹脂等對進口材料的依賴同樣巨大。我國在這些領域的總體技術研發和生產水平仍滯后,或是高端原材料和產品依賴進口,或是在核心技術和生產設備上尚需依賴國外企業。

材料生產加工技術與國際高端水平仍有差距

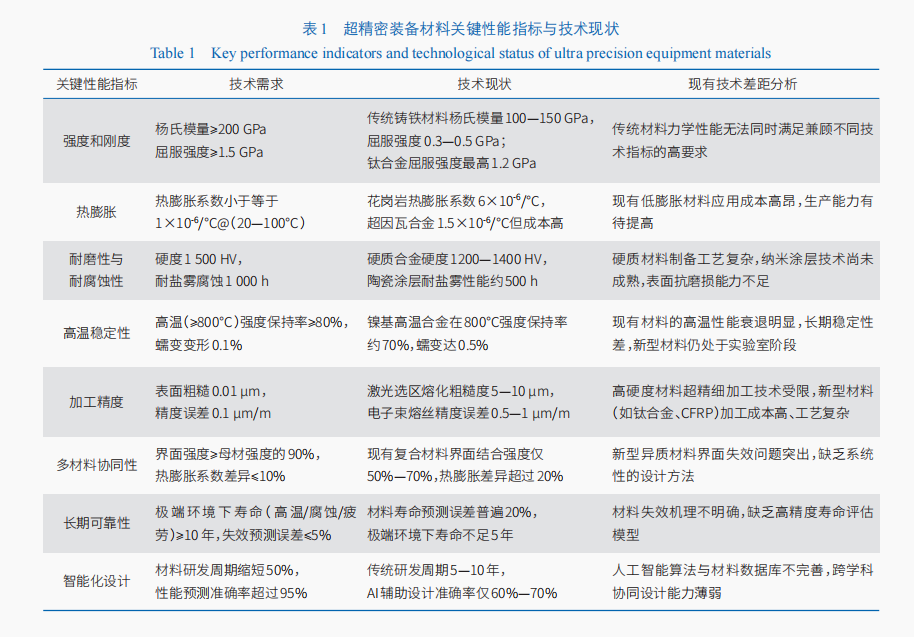

中國在超精密裝備所需高端材料的生產加工制造技術上,與國際先進水平之間仍存在較大差距。例如在光學材料的超精密加工檢測方面,德國、日本等國的企業具有較為成熟的生產技術和加工檢測系統,而國內企業在這方面的技術積累相對較少,整體研發和生產能力薄弱。超高精度等級的超精密磨削銑削設備、精密激光加工設備和離子束加工設備等基本被進口品牌壟斷,國內企業的整體技術水平目前仍無法與之匹敵。在合金材料、陶瓷材料等領域,雖然中國在中低端產品生產能力上具有一定優勢,但在高端材料的性能優化、質量控制、表面處理等方面,與國際先進水平仍有較大差距,特別是高端材料的分析測試儀器幾乎被國外產品壟斷,也因此導致國產材料純度和組織性能的穩定性方面與國際領先水平相比仍有較大差距,難以滿足超精密裝備對于材料的高性能需求(表1)。

超精密裝備應用中關鍵材料極度缺乏

在超精密裝備的制造工藝流程中,對特種材料的選擇和應用也有極為嚴苛的要求。目前,中國在這類特殊材料方面仍存在嚴重短缺,在半導體和電子元器件生產領域這種問題則更為突出。例如,高純靶材、電子陶瓷、抗反射涂層材料等受中美貿易戰影響嚴重,半導體用濺射靶材方面日美廠家占據壟斷地位,中國高端靶材主要從美國、日本、韓國進口。電子陶瓷材料制造主要分布在美國、日本、歐洲,中國電子陶瓷企業在國內市場份額僅為23%,而且集中在中低端產品,國際市場份額更低。中國超精密光學玻璃、光學涂層材料、高性能透明陶瓷等高端材料的生產和研發也一直對進口原材料嚴重依賴。在航空航天領域,耐高溫合金和高強度金屬材料也是當前亟待解決的材料缺口,其關鍵生產工藝技術及設備仍然無法達到國際先進水平,高端金屬材料的合金配比和生產工藝的精度仍需大量的技術突破。

問題原因分析

實驗室中的科學研究和實際生產嚴重脫節

眾所周知,實驗室的科研成果要想真正轉化為生產力,還有相當長的路要走。短板的領域往往不是實驗室的研發水平沒有達到,而是實驗室成果向最終產品轉化這一步沒有走好或者力度不夠。這種現象在高端裝備材料領域更為明顯,相關的所謂突破性進展往往停留在實驗室階段,未能有效轉化為工業應用。這種實驗室科研與實際生產之間的脫節成為制約技術發展的核心問題之一。例如,高熵合金在理論上展示了超強的低溫超塑性及優異的抗氧化性能。然而在實際鑄造過程中,由于元素密度差異導致易發生分層現象,成品率極低,難以實現大規模工業化。類似的問題也出現在納米金屬材料的研發中。納米晶銅在實驗室中顯示出2 GPa強度的驚人性能,但這一性能很難在大規模生產中實現。又如某些納米鋁合金導線聲稱其導電率提高了20%,但由于表面氧化層問題,電路板的故障率卻暴增15倍。這些現象揭示了微觀性能與宏觀可靠性之間的矛盾,實驗室中的優異表現與實際應用中的失效形成鮮明對比。

科研與生產脫節的原因首先是科研成果評價體系的問題。目前,我國科研界基本上仍然是以論文和科研項目等作為主要的評價指標,尤其高校和科研院所人才引進和培養階段論文側重程度非常高,導致其關注的焦點和企業的實際需求存在顯著差異。以大學和專業研究院所為主的實驗室科研界往往將攻關焦點和追求放在材料的極限性能上,追求突破性創新。而工業生產則更關心材料的穩定性/一致性、加工工藝的可行性、成本的可控性,以及現有生產設備的兼容性等實際問題。這些實際問題在實驗室科研界的工作中往往得不到充分的關注,導致了科研成果難以有效地進入產業化應用。此外還有教學實驗室技術的成熟度問題,生產企業對科研成果的轉化能力和承受風險的能力問題,以及市場機制不健全、激勵機制不明確和知識產權不明晰等問題,都極大降低企業對實驗室技術轉化意愿。

材料生產與市場需求存在脫節

材料生產和市場需求的脫節,往往表現為生產側過度集中于某些常規產品,而對高端、定制化、特種材料的供給嚴重不足,導致市場上的技術短缺與過剩并存,進而影響了行業的整體發展。總體上,國內企業仍以仿制國外產品為主且質量不穩定,自主創新產品規模不足,材料生產往往無法及時跟進超精密裝備的高端、定制化需求,關鍵零部件、核心工藝和基礎材料等相當大的比例仍然依賴國外產品,同時國產新材料也難以融入全球新材料供應體系。例如,國內碳化硅、氮化鎵等新型半導體材料的研發水平并不落后,但是生產卻遠遠滯后,導致這些領域的市場需求無法得到及時滿足,迫使企業不得不依靠進口。

這一現象的根源在于材料生產和市場需求之間缺乏有效的對接和組織機制。產業供給存在結構性矛盾,導致中低端產能過剩而高端產品及關鍵材料保障不足。但在面對快速發展的高端裝備需求時,生產側的反應速度和靈活性顯得相當滯后。與此同時,市場對定制化、高性能材料的需求未能充分激發生產企業的研發動力,導致供需雙方不能形成良性互動。另外,材料生產企業核心技術與專用裝備相對落后,技術與市場匹配度不高,在新時租空間材料的研發過程中往往缺乏與下游應用企業的緊密合作和協同創新,無法形成從研發到產業化的通暢鏈條,這也是導致材料生產和市場需求脫節重要原因。

缺乏系統機制和研發創新推動力

材料行業的產業鏈體系尚不健全,主要反映在相關材料標準體系和市場機制不完備,材料檢驗檢測的基礎能力薄弱,無法滿足高端裝備所需材料生產的產業需求。同時,受到全球化的影響,一些高端材料可以在全球范圍內采購,國內企業缺少研發動力。由于高端材料不能生產,中低端材料又產能過剩,同行之間往往陷入極限壓縮成本的惡性競爭(“內卷”)。

前述問題的形成有一定的客觀和歷史原因。高端裝備教學材料和特殊材料的產業化難度大,需要巨大的人力、物力和資金投入,而這類材料的市場總量并不大,屬于典型的高投入、高風險領域。在整個制造業產業鏈中,材料企業離終端用戶遠(處于產業鏈上游),對于高端裝備所需特殊材料的需求難以把握,也難于得到資源支持。缺乏能夠合理降低研發成本(如對材料進行不斷分析檢測的檢測中心)和提供反復迭代試驗的“公共平臺”(如試驗線、驗證線),這些問題是任何材料企業(包括大企業集團)都無法獨自解決的。也正是這些問題造成了材料領域科研端和生產端之間長期缺乏有效的聯動與協調,科研人員過于關注發表論文和獲取實驗室項目經費。此外,政府層面也缺乏有效的協調機制,使得整個行業在面對材料技術難題時,缺少足夠的合力與長期推動的動力。

相關建議

要深刻認識到,科技成果只有同國家需要、市場需求相結合,完成從科學研究、實驗開發、到推廣應用的“三級跳”,才能真正實現創新價值、實現創新驅動發展。以下從3個方面提出具體的推進建議。

改革評價體系,強化技術成果轉化

為了實現科研成果的轉化,必須增強科研與工業應用之間的溝通與協作,確保科研成果在滿足性能要求的同時,能夠兼顧實際應用的可行性。要解決這一問題,不僅需要在科研階段注重材料的加工工藝和應用條件,更需要生產環節的參與,通過產學研合作,形成科研與生產的良性互動,切實推動高端材料的自主研發和產業化應用。

改革科研評價體系,培養跨學科復合型人才。建立以需求為導向的科研評價機制和以“卡脖子”技術難題攻關為導向的人才培養模式,轉變目前科研評價體系過度關注論文數量和經費規模的傾向,重點考量科研成果的實際應用價值和產業貢獻。政府、科研機構、企業共同推動科研界與工程界的深度融合,鼓勵科研人員與生產端的緊密合作,培養既懂科研又懂生產的跨學科復合型人才,推動技術成果的產業化。企業應加大對高端設備和生產工藝的投資,提升其自主創新能力與生產水平。政府則應通過完善跨部門、跨領域的協同機制,推動政策、科研和生產的有機結合,形成長效機制,從而為材料科技的創新提供源源不斷的動力,推動超精密裝備材料的技術突破與產業化發展。

創新產學研用合作模式,完善利益分配方式。為了突破產學研脫節的瓶頸,應當推動關鍵基礎研究、裝備開發和裝備應用這3支隊伍的深度合作,建立科研人員派駐企業制度,讓科學家和工程師在充分溝通的基礎上分工合作,做各自擅長的事。創建高校科研機構、研發型企業、應用型企業三者的合作新模式,同時建立完善的利益分配方式與體系,切實體現科技創新的價值,并加強知識產權保護。通過政策引導,推動科研機構、高校和企業之間采用建立實體性聯合研發團隊等方式,共同攻關高端裝備所需的關鍵材料技術,形成從基礎研究到技術轉化的閉環。

建立新型科技成果轉化服務平臺。通過組建創新聯合體、建立實體性聯合研發團隊等方式,面向產業需求共同凝練科技問題、聯合開展科研攻關、協同培養科技人才,推動企業主導的產學研融通創新。建設全國性的科技成果轉化服務平臺,形成技術孵化、產業化和市場化的全鏈條支持體系。通過設立產學研協同創新基金和企業資助平臺,促進技術研發的資金流動和資源共享,推動科研成果迅速投入到實際生產中。建立技術轉化的標準化流程,減少中間環節,提高成果轉化效率,解決高端材料科技成果轉化的“最后一公里”問題。

建立完善的產業鏈與市場對接機制

加強政府主導的產業鏈協同。政府應發揮在產業鏈整合中的主導作用,推動全產業鏈上下游和不同技術領域的企業、科研機構、高校之間的協同合作。具體來說,可以通過政策引導、項目支持和資金扶持等手段,建立跨部門、跨領域的協作機制,打破行業壁壘,促進材料科研、裝備制造企業和下游應用單位之間的有效對接。通過制定長遠的科技發展規劃,識別未來材料產業發展的關鍵方向,合理調配資源,推動技術發展。

精準識別市場需求,優化生產布局。面對市場對高端裝備材料的不斷升級需求,生產端應具備靈活的調整機制。加強對各行業需求的精準預測和實時監測,及時調整生產側的布局,避免低端材料的過度生產,提升高端、定制化材料的生產能力。同時,在政策層面應當注重培育材料領域的研發型企業,適當扶持生產高端材料和關鍵基礎材料的企業。

提升生產柔性與響應速度。在超精密裝備材料的生產中,柔性生產尤為重要。尤其是在高端材料的定制化需求日益增長的背景下,生產線需要具有更強的靈活性。企業應加大對智能化生產設備的投入,充分利用人工智能新成果,優化生產工藝,提高生產效率和產品質量。同時,政府應從政策上支持生產企業對新型生產技術和設備的研發投入,推動生產端實現從精密到超精密、從標準化到個性化的轉型。

試點總體部制新模式,實現資源有機整合

“總體部”制度起源于航天工程的管理實踐,尤其是載人航天工程中的成功應用,在解決超精密裝備材料領域中的復雜技術問題方面具有極大的潛力。總體部制是科技研發體制機制的創新,是整合不同學科和技術領域資源,集中力量辦大事的一種嘗試,有望為材料領域的技術攻關提供系統性解決方案。

推動“總體部”制度試點應用。“總體部”制能夠通過統一的系統性設計和組織協調,匯集科研、工程、管理人才,打破科研、生產和市場需求之間的壁壘,實現資源的合理配置與優化調度。針對材料科學與技術領域技術壁壘高、離終端用戶遠、高投入、高風險等特點,通過“總體部”制合理精準調配資源,可以推動超精密裝備材料產業鏈、技術鏈和創新鏈的深度融合,集中解決行業內的核心技術瓶頸。

創新跨學科協同攻關平臺新模式。“總體部”通過協調不同學科領域的力量,能夠在技術研發、生產應用和市場需求之間形成良性循環。為了有效推動高端材料的產業化,可以在“總體部”內設立專門的跨學科協同攻關平臺,探索網絡化和一體化相結合的新型組織形式,匯集全國頂尖科研機構和高校的力量,聯合企業解決關鍵技術難題。例如,可以針對超精密裝備領域的高端光學材料、高性能金屬材料等問題,組建專項攻關聯合體,集中力量進行深度研究與技術突破。

探索技術密集型高科技企業孵化新途徑。采用“總體部”制可以有效整合科研、工程應用和市場化各方面人才,通過跨學科跨領域長期穩定的合作,加強不同學科和技術領域團隊間的技術共享、信息共享和資源互補。不僅可以凝聚各方力量,形成攻克技術難題的合力,而且有利于實現創新技術的落地應用。同時,以此為基礎開展科技創新型企業的高效孵化,使科研成果切實轉化為經濟效益和產業升級的推動力,更加充分的實現其綜合價值。

結語

作為技術創新的重要載體,超精密裝備代表了現代制造科學的前沿發展趨勢,并將在推動國民經濟快速增長與國防建設中發揮重要作用。目前,中國在超精密裝備材料科學與技術相關領域,仍面臨科研與生產脫節、生產能力與市場需求脫節及技術創新瓶頸等諸多挑戰。這些問題深刻制約了我國高端裝備制造業的發展。

為解決上述問題,本文提出了3個方面的解決方案。強化產學研協時租場地同與科技成果轉化,通過促進科研機構、高校和企業之間的深度合作,推動科研成果的轉化與應用,解決科研與生產脫節的問題。建立完善的產業鏈協同與市場需求對接機制,優化產業結構,確保高端材料生產與市場需求的精準對接,解決生產與市場脫節的問題。試點“總體部”制度整合資源,通過跨學科、跨領域的協作,集中攻克關鍵技術難題,推動技術突破與產業化應用。總之,只有通過協同創新、資源整合、跨學科和總體部方式合作與發展,才能解決當前面臨的技術難題,實現我國超精密裝備領域的自主創新與持續發展,為高端裝備制造業注入強大的動力。

(作者:譚軍、劉峰、羅明生,季華實驗室(先進制造科學與技術廣東省實驗室)。《中國科學院院刊》供稿)

Leave a Reply